10月9日,河北石家庄下聂庄村,聂树斌母亲张焕枝接受剥洋葱采访。新京报记者王嘉宁摄

文|新京报记者张维实习生周小琪

二十一年和半年都过去了。

聂树斌的母亲张焕枝今年73岁。聂树斌,河北省石家庄市鹿泉县下聂庄村的一位青年,21岁时因一起强奸杀人案被判处死刑。2016年12月,最高人民法院改判聂树斌无罪。

张焕枝用二十一年不断提醒自己,她是聂树斌的母亲;现在,却要用余生忘掉这件事。

她还和以前一样精神。黑脸,短发,身子微胖,腰杆直挺。那头和年龄不相称的黑发,有两三个月没染了,白发一茬茬冒出来。

房子重新盖了,屋子比以前亮堂了很多。堂屋只在西南角摆上了两张木制沙发和一张茶几,空荡荡的,说话甚至有回声。现在,除了去地里,她的大部分时光都在这个半亩大的院子里度过——吃饭、睡觉、嗑瓜子、看电视、做家务。

“心情比以前轻松多了。”坐在沙发上的张焕枝表情平静。窗外下着大雨,天气转凉,她的风湿病又犯了。她不得不用手摩挲着膝盖。面前的茶几一角,放着三盒降压药。

事情都过去了。她说,现在她终于可以当一个普通的农村老太太了。

一个雨天,天色阴沉。穿过下聂庄的水泥路,远远望去,聂家的大门都是崭新的。

门边的水泥墙贴上了红砖,大门漆成了黑色,锃亮,点缀上金色门钉、门环。空了几十年的门楣,这一回,也用红底金字写上了“鸿福吉祥居”。

枣树被砍掉了,原来的位置变成了通往堂屋的五级台阶。香椿树还在。院子里多了两盆叫不上名字的植物,五块钱两盆,从小贩手里买的。其中一盆,一朵黄花就这么开着,雨打了几天也不见蔫。一只叫“咪咪”的褐色小猫,在雨地里打转。

这是张焕枝这半年的“成绩”。今年3月,拿到国家赔偿决定书后,她和老伴聂学生商量着拆掉了上世纪八十年代的老房子,给家里起了新屋,8月底刚刚完工。

新房子里,关于聂树斌的东西,只剩下一张老式蓝色铁床。张焕枝把它摆在自己房间的隔壁。床上的铺盖都是认真拆洗过的,干干净净,“也算是给他有个房间”。

过去的申诉材料和两大本记录这些年经历的本子,盖房时收拾出来,摞起来足足有一米高。张焕枝想过把它们都扔掉,转念一想,这是这么多年奔波的纪念,后来,索性把它们放到经常看不到的地方,“不想不看就不难受了”。

家里没什么农活了。两亩多地前些年就被收上去,由鹿泉区统一栽上了核桃树,余下一小块,张焕枝种上了玉米、山药和萝卜。现在,她最重要的任务是照料它们。

张焕枝记得,2016年12月2日,最高人民法院第二巡回法庭改判聂树斌无罪后没多久,就是春节。大年初一,她和老伴吃饺子。和往年一样的白菜猪肉馅儿,一样的醋和蒜,但就是香,“说不好有什么不同,就是感觉心里有年味儿。”

聂案代理律师李树亭后来去过几趟聂家。话题不再在案子上打转了,大家更关心房子盖得怎么样,两位老人的身体如何。

有时候看到张焕枝开怀大笑,李树亭猜想,她可能已经从过去的悲哀和阴影里走出来了。

女儿聂淑慧和女婿张聚军是张焕枝和老伴唯一的依靠了。他们住在离下聂庄十多公里外的石家庄市区,平时工作忙,只有周末才能抽时间来看看二老。张聚军曾多年跟着张焕枝到处奔波,他发现,事情了结后,二老心情比以前好很多了,但他知道他们不是真的高兴,但也没办法,只能抽空多陪陪他们,“妈要强,没了儿子,哪能不难过呢。”

偶尔还是会难过。张焕枝说,特别是看到别人家里人齐齐整整,自己家里却冷冷清清时。

前些日子,她又梦到了聂树斌。

晚饭后,张焕枝在院子里洗碗。聂树斌从大门跑进来。他还是二十一岁时的模样和声音,穿一身蓝衣服,但个子矮了,也瘦了。绕着院子看了一圈,他说:“妈,这房子盖得真好。”说完,消失在村南边的松树林里。

“树斌树斌……”张焕枝喊着,醒了。心里又是高兴又是难过。她知道,高兴更多。儿子终于知道他们住上新房子啦。至于痛,她只能安慰自己,时间长了就好了,痛苦总要过去。

10月9日,河北石家庄下聂庄村,张焕枝坐在聂树斌曾经睡觉的床上,盖了新房后,聂家留了一件房间保存聂树斌的床。新京报记者王嘉宁摄

“这些年最苦的不是路上的奔波”

儿子出事后,张焕枝的睡眠一直不好,多少年都是这样。四个小时是最长纪录。去年案子改判,回到家后最初一个礼拜,整夜醒着。

现在好了点,晚上九点睡觉,一觉能睡到晚上十二点。接着,睁眼到天明。她说,早就习惯了。

失眠时,她就想过去的这二十多年。

想每一次去河北高院。从2007年到2014年,她每个月都要去一趟。村里没有公交,她得早上6点多出门,骑20分钟自行车到公交站,再坐公交车过去。中午,一块二买两个烧饼就是一顿饭。

想去北京反映问题住小旅馆的日子。六个人一间,共用一个洗脸盆、暖水瓶。冬天冷,夏天热。

这样也没能推动案子进展半步。从2005年聂案“真凶”出现到2014年12月最高人民法院指令山东高院复查,其间,案件一度停滞。

为了鼓励自己,她每隔两三个月去染一次头发,满头黑发,尽量不让人看出老态。当时她跟记者说,要表现得有一种力量支撑着她。

“这些年最痛苦的不是路上的奔波,是没有人理你。”张焕枝说。

雨更大了。张焕枝望向窗外,陷入回忆。她极力寻找这二十一年,留在她记忆里最深刻的三个时刻。

第一个是2007年4月1日,她从李树亭手里接过聂树斌一、二审判决书时。此前,儿子已经被枪毙十二年,她手里没有任何东西,四处奔波,到处碰壁。这给了她希望。

第二个是2016年6月8日,在山东高院,法官朱云三向她宣读了再审决定书。她记得,签收时,眼里含着泪,双手筛糠。

最后一个,在沈阳,第一次和最高人民法院第二巡回法庭法官胡云腾见面时。胡云腾对她说,你们要相信我,我一定会公平公正。

“一出门,泪就掉在马路上。”张焕枝哭过无数回,这一次,却总是慢镜头回放——豆大的泪珠先掉在衣服上,才滴到马路上。

后来的事情似乎顺理成章——她等来了改判,也在今年的3月28日,等到了总计268万元的国家赔偿。

张焕枝知道,这件事翻篇了,或者说,改判时就已经翻篇了。但儿子却永远回不来了。

住上新房后的一天,张焕枝跟老伴说,“儿子的钱盖的房子就等于是儿子盖的”。她和老伴商量好了,国家赔偿的这笔钱,用起来沉重,日常花销不能动,有大病大痛再用,就当是儿子养老。

“这个坎总要自己过去。别人帮不了。这些年,该做的做了,该忘的忘掉它。”

“嗯。”聂学生轻声附和。

“懂得法言法语的老太太”

“儿子没有出事时,我是一个很平常的农村妇女,就会干活、吃饭、整理家务,一步步看孩子怎么长大,不知道什么叫大喜大悲。”几年前,张焕枝接受采访时说。

如今,生活回到原点,她却变了。

李树亭至今记得2005年第一次见到张焕枝的情景。一个茫然无措的老太太,只听律师分析了一下案子的难度,就以为他找借口不愿接,扑通一声跪在地上,号啕大哭,恳求他一定要为儿子讨个公道。

“这十多年,张焕枝已经从一个普通的农村妇女变成了懂得法言法语的老太太。”李树亭说,她随口就能说出“法官办案终身责任制”、“司法改革”等专业词汇。有时候大家开玩笑,“只读到初一的张焕枝,掌握的法律知识都不亚于法学专业的低年级学生啦。”

张焕枝说,这都是跟律师学的。

早前,她分不清上诉和申诉。律师跟她说,第一次不服,叫上诉,上诉还是不服,叫申诉。这一说,她就明白了,下回写材料就能用上。她用同样的方法学会了什么叫“犯罪证据不足”。

剩下的,是跟电视学的。说不清从什么时候开始,她养成了每晚七点准时收看《新闻联播》的习惯。她不喜欢小品相声,太吵太闹,就爱看时政类节目。

现在,平均每个月都会有一两个人来找她反映案情。她能很快听懂并给出对方建议。她常挂在嘴边的一句话是“相信法律”。

碰到有人总是上访,她把这些叫“缠访”、“闹访”。她给他们上“政治课”,不要闹,不要缠,合法上访,问题反映上去,有时间督促就行,不要天天都去。特别是国家有重大活动,千万不能去北京,“不要给国家添乱”。

前几天,十九大开幕,张焕枝和老伴早早吃完早饭,守在卧室的32寸电视机前,等着看中央一台的特别报道,一口气看到中午吃饭时间。晚上接着看《新闻联播》。她记得,有天晚上的《新闻联播》和平时不一样,时间特别长,“可能到八点还多”。

她最关注农业方面的政策。印象最深的是,十九大报告说,第二轮土地承包到期后再延长三十年。这一个多礼拜,她还记住了“现代化强国”、“强军兴军”、“一带一路”等词汇。

对于未来,老俩口没什么规划,只想过几年平淡日子。拿到国家赔偿时,有记者问张焕枝,未来有什么计划。她说,要先去五台山拜佛,再去看看大海。

“这辈子,我守着山区,见过山,也见过了水,就是没见过大海。”

计划被盖房搁置了。明年春暖花开时,她想去看看。

- 上一篇:商议婚事男方没来女方家人一怒打砸男方家获刑

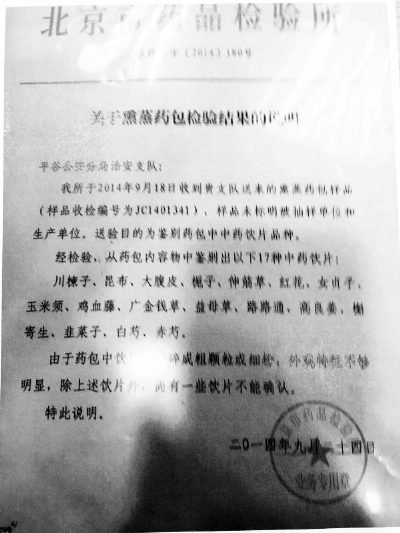

- 下一篇:没有了